Unsere Energieversorgung!

Wir, die AG-Energie, suchen auch noch dringend eine/n Experten zum Thema Fernwärme, um bei uns mitzumachen!

Um mit uns Kontakt aufzunehmen, nutzen Sie gerne unser Kontaktformular.

Ansprechpartner ist Dr. Tom Fliege.

Die aktuelle Umstellung von Gas auf Fernwärme lässt uns daran zweifeln, ob die Energiekosten für uns Genossenschaftsmitglieder tatsächlich, wie vom Spar & Bauverein (S&B) versprochen, sinken werden.

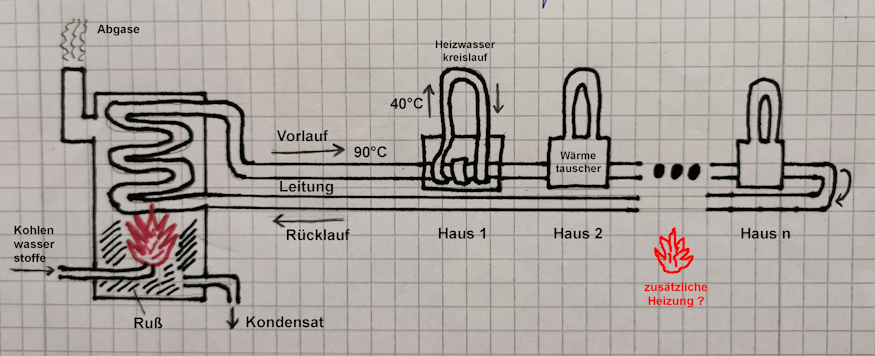

Eine große Firma im Dortmunder Hafen soll die Quelle für die Fernwärme werden. Sie produziert Ruß (also Kohlenstoff C), indem sie Kohlenwasserstoffe (CxHy), z.B. Methan (CH4), Ethan (C2H6), Propan (C3H8) verbrennt (d.h. mit Sauerstoff O2 oxidiert). Die Hauptreaktionsgleichungen sind dabei:

| CH4 + 2 O2 | ⇆ | CO2 + 2 H2O |

| CH4 + O2 | ⇆ | C + 2 H2O |

| CH4 + 2 O2 | ⇆ | CO + 2 H2O |

Die technischen Schwierigkeiten liegen sicherlich darin, die Verbrennung so zu gestalten, dass hauptsächlich die zweite Reaktion erfolgt.

Als Abgase sollten die dabei entstehenden Mengen von hochgiftigem Kohlenmonoxid (CO) und dem für alle Pflanzen lebenswichtigen Kohlendioxid (CO2) möglichst gering bleiben.

Das als Kondensat entstehende Wasser (H2O) samt Verunreinigungen muss abgetrennt werden.

Es sollte bei der Verbrennung möglichst wenig Energie eingesetzt und möglichst wenig Energie in Form von Abwärme verschwendet werden.

Häufig sind die Kohlenwasserstoffe auch durch schwefelhaltige (S) oder stickstoffhaltige (N) Substanzen verunreinigt. Dadurch entstehen bei der Verbrennung unerwünschte,

giftige Stoffe wie Schwefelwasserstoff (H2S), Schwefeldioxid (SO2), Stickstoffmonoxid (NO), Stickstoffdioxid (NO2). Der ganze Vorgang ist also ziemlich dreckig und ungesund.

Der schwarze Ruß (Kohlenstoff C) wird an die Autoreifenindustrie und für Druckerpatronen verkauft, landet später als Abrieb auf den Straßen und ungesunder Tonerstaub auf bedrucktem Papier

wieder in der Umwelt und in unseren Lungen.

Bei dieser energieintensiven Verbrennung von Kohlenwasserstoffen entsteht trotzdem viel Abwärme, also ein "Abfallprodukt", das unerwünscht die Umwelt aufheizt. Durch diese Abwärme wird eine Leitung geführt, das darin fließende Wasser erhitzt sich und wird als Fernwärmeleitung in die Stadt geführt. Statt wie der normale Endverbraucher für die Entsorgung seiner Abfälle bezahlen zu müssen, verkauft die Firma die Abwärme in Form von Fernwärme an uns.

Frage 1: Warum werden wir Endverbraucher nicht dafür bezahlt, dass wir der Firma ihr Abfallprodukt abnehmen?

Frage 2: Warum gibt die Firma ihr Abfallprodukt nicht kostenlos an uns Endverbraucher ab?

Frage 3: Kann es sein, dass unser Energieversorger als Bereitsteller der Infrastruktur (Rohrleitungen) mitverdienen will?

Frage 4: Woher bezieht die Firma eigentlich ihr Kohlenwasserstoffgas und zu welchem Preis?

Besagte Firma produziert eine gewisse Menge Energie EAbwärme in Form von Abwärme. Wenn durch die Fernwärmeleitung nun Energieverbraucher angeschlossen werden, entnehmen diese die Energie EHaus 1, EHaus 2, etc. Zusätzlich geht noch Energie für uns unbrauchbar verloren durch Leitungsverluste ELeitung und Wärmetauscherverluste EWärmetauscher. Gesamt ergibt sich:

EAbwärme – ELeitung – EWärmetauscher – EHaus 1 – EHaus 2 – … – EHaus n = x

Solange nur wenige Verbraucher angeschlossen sind, bleibt x größer Null, d.h. es funktioniert. Sobald aber zu viele Verbraucher angeschlossen sind (z.B. n = 1300 allein für Unionviertel und Althoffblock),

würde x kleiner Null. Dann erhielten die letzten auf der Fernwärmestrecke zu wenig Energie, die Firma müsste mehr Energie EAbwärme hineinstecken, also mehr Kohlenwasserstoffe verbrennen.

Genauso schlecht wäre es, zusätzliche Heizkraftwerke in den Stadtteilen zuschalten zu müssen.

Man kann auch nicht 1000 Mühlräder hintereinander in einen Fluss hängen und erwarten, dass der (unveränderte) Fluss sie alle antreibt, da wären schon viel mehr Wassermassen notwendig.

Da noch niemand ein Perpetuum Mobile erfunden hat, gilt:

Wenn hinten Energie entnommen wird, muss vorne Energie hineingesteckt werden!

Frage 5: Für wie viele Wohnungen n reicht die Abwärme aus?

Laut Auskunft von Herrn Ebrecht vom S&B sollen die Kosten für uns Endverbraucher bei der Verwendung von Fernwärme statt Erdgas um 10 bis 30% sinken. Da die Fernwärme ja weiterhin als Zitat "Brückentechnologie" vom bei der Firma verwendeten Erdgas abhänge, würden die Kosten bei steigenden Gaspreisen natürlich auch steigen. [Quelle: Infoveranstaltung Fernwärme am 7.2.2024, im Innenhof der Heinrichstraße, etwa 30 Anwesende] Preise, die dauerhaft stabil unter den bisherigen Gaspreisen bleiben, werden uns also nicht garantiert.

Dann können wir auch gleich beim Gas bleiben, statt die bestehende Gasinfrastruktur herauszureißen und eine neue Fernwärmeinfrastruktur einzubauen.

Privateigentümer können nicht gezwungen werden, sich an die Fernwärme anzuschließen. Genauso wenig wird es wohl ein Verbot von Gasheizungen geben können. Wie das für uns Bewohner von Genossenschaftswohnungen aussieht, konnte bislang nicht beantwortet werden. [Quelle: Infoveranstaltung zur kommunalen Wärmeplanung am 15.3.2024 im Biercafé West, etwa 30 Anwesende].

Beim Gas (wie auch beim Strom) können wir Endkunden den Anbieter frei aussuchen, bei der Fernwärme sind wir (laut S&B) mindestens 10 Jahre an das Monopol der Firma mit deren Preissteigerungen nach ihren eigenen Vorstellungen gebunden. Außerdem entscheiden nicht wir Endkunden, sondern S&B. [Quelle: Infoveranstaltung Fernwärme am 7.2.2024, im Innenhof der Heinrichstraße]

Man denke nur an das aktuelle Beispiel (Feb 2024) der Rentnerin (800 € Rente pro Monat), die für ihre 60m2 Wohnung wegen rasant gestiegener Preise der Fernwärme über 6000 € nachzahlen soll, plus Steigerung der Nebenkosten von 515 € auf 1400 € monatlich. Glücklicherweise gibt es bereits Sammelklagen gegen mehrere Energieversorger.

Die Fernwärme soll also nur eine Brückentechnologie sein, der Einsatz von Solarenergie und Geothermie werde auch geprüft. In ferner Zukunft will man bei der Firma im Hafen und anderswo Wasserstoff H2 zur Verbrennung verwenden.

Gasförmiger Wasserstoff H2 (und gasförmiger Sauerstoff O2) kann mittels Elektrolyse sehr energieintensiv aus Wasser gewonnen werden:

2 H2O + Eelek ⇆ 2 H2 + O2

In kleinen Versuchsanlagen wird dies schon als Speicher für Wind- und Sonnenenergie von privaten Erfindern getestet.

Dieser Wasserstoff wird dann im Marketingsprech als "grüner Wasserstoff" bezeichnet, weil die benötigte Energie im Endeffekt von der Sonne kommt.

Davon gibt es derzeit allerdings viel zu wenig, um die Wohngebäude einer Stadt beheizen zu können!

Die Aufbewahrung und der Leitungstransport von Wasserstoff sind schwierig, denn er diffundiert leicht durch Metallwände sowie Quarz.

Um zu einer transportablen Flüssigkeit zu werden, müsste er sehr energie- und kostenintensiv auf -253 °C abgekühlt werden.

Die Rückgewinnung der Energie aus dem Wasserstoff geschieht dann aus seiner Verbrennung mit lebenswichtigem Sauerstoff (welcher dann wohl aus der Umgebungsluft entnommen wird) und einem elektrischen Funken, was wir alle noch aus der Schule als Knallgasreaktion kennen:

| 2 H2 + O2 | ⇆ | 2 H2O + Energie |

Genau diese Reaktion wird auch als kontrollierte Explosion in Raketentriebwerken genutzt, um von der Erde abheben zu können.

Fazit: Wasserstoff ist derzeit zu teuer, zu selten und zu schwierig in der Handhabung, um als Retter in der Energiekrise gelten zu können.

Wie immer, wenn es etwas zu verdienen gibt, sollte man auch die Frage "Cui bono?", also "Wer profitiert?" stellen. Oder auch "Follow the money!". Die Firma verdient mit Zusatzeinnahmen, unser Energieversorger als Zwischenhändler. Verdienen auch wir Mieter? Die Umwelt profitiert sicherlich nicht. Doch dafür war der ganze Aufwand ja eigentlich gedacht…

Chemie und Physik lassen sich auch vom Marketing nicht betrügen. Solange die Firma weiter Kohlenwasserstoffe verbrennt, und das muss sie wegen ihres Produktes Ruß (Kohlenstoff C), ist der Zitat: "wichtige Baustein zur Klimaneutralität und zur Dekarbonisierung" und somit diese Energie als "grüne Energie" zu bezeichnen, weil sie ja sowieso anfällt, purer Etikettenschwindel. Heute bezeichnet man das als "GREENWASHING".

Mai 2024

Mitte Mai wurde ein mobiler Heizcontainer der DEW21 an der Ecke Sonnenstraße/ Studtstraße aufgestellt, da der S&B und DEW21 vertraglich verpflichtet sind, für die bereits auf Fernwärme umgestellten Häuser (z.B. Studtstraße 4) Wärme zu liefern.

Laut Telefonat eines Mitglieds von uns mit dem Projektbüro der DEW21 (0231 5441965) soll er unsere Häuser bis zum endgültigen Anschluss an das Fernwärmenetz versorgen. Der genaue Termin hierfür steht noch nicht fest, "geplant" ist Ende 2024, wenn ohne Verzögerungen weiter gebaut werden kann. Wer sich jedoch die ganzen Fernwärmebaustellen zwischen Hafen und Althoffblock ansieht, wird an diesem Datum doch sehr zweifeln…

Der Container hat einen Abstand zum Wohngebäude von 6,50 m. Die Belästigungen der Bewohner durch die Abgase aus dem silbernen Schornstein (der Heizcontainer wird mit Heizöl, d.h. fossiler Energie betrieben), Lärm und CO2 Ausstoß werden billigend in Kauf genommen.

Zumindest am 31.5.2024 lief der Heizcontainer  relativ geräusch- und abgaslos, das warme Wasser aus der roten Vorlaufleitung des Containers war geschätzt 40° C warm,

die graue Rückleitung war nicht viel kälter. Das ist aber auch nicht verwunderlich, da derzeit wohl nur das Haus Studtstraße 4, in dem die Leitungen verschwinden,

bei warmen Außentemperaturen versorgt werden muss. Unter angeschlossener Volllast des gesamten Häuserblocks A wird das sicherlich anders aussehen…

relativ geräusch- und abgaslos, das warme Wasser aus der roten Vorlaufleitung des Containers war geschätzt 40° C warm,

die graue Rückleitung war nicht viel kälter. Das ist aber auch nicht verwunderlich, da derzeit wohl nur das Haus Studtstraße 4, in dem die Leitungen verschwinden,

bei warmen Außentemperaturen versorgt werden muss. Unter angeschlossener Volllast des gesamten Häuserblocks A wird das sicherlich anders aussehen…

Frage 6: Warum werden funktionierende Heizsysteme ausgebaut, bevor die DEW21 definitiv Fernwärme liefern kann?

Um mit uns Kontakt aufzunehmen, nutzen Sie gerne unser Kontaktformular.

Ansprechpartner ist Dr. Tom Fliege.

Wir, die AG-Energie, suchen auch noch dringend eine/n Experten zum Thema Fernwärme, um bei uns mitzumachen!